月岡芳年画 雪月花の内 月

月岡芳年画 雪月花の内 月

市川三升 毛剃九右衛門

2024年4月13日(土曜日)から6月2日(日曜日)

企画展

「人・ひと・ヒト 浮世絵の人と顔」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 浮世絵の歴史の中で中心的ジャンルを占めていたのは美人画と役者絵でした。人間が風物にまさる最大の関心事だったのです。誰を描くか、どう描くかなど、浮世絵の人物表現の諸相を紹介します。

展示の詳細案内

浮世絵の歴史を通じて中心的なジャンルは美人画と役者絵です。これは人物を描くことが浮世絵の最大の関心事であったことを示しています。時代がくだって登場した浮世絵師の歴史画や風景画でも、人物表現が重要な役割を果たすことが多くありました。

本展では、浮世絵において、誰を描くか、どのように描くかなど、さまざまな視点から浮世絵の人物表現の諸相を、徳川美術館、名古屋市博物館、そして名古屋市蓬左文庫のコレクションから紹介します。

雪月花の内 月 市川三升 毛剃九右衛門 大判錦絵三枚続

(せつげっかのうちつき いちかわさんしょう けぞりくえもん)

三枚続きの横長の画面に、役者の上半身をアップで印象的に描いています。似顔大首絵ですが、江戸時代の大首絵とは印象が異なります。随所に見られる微妙な陰影表現は、西洋画の写実的な表現を消化しきった時期の作であることを示しています。芳年は、そうした近代的感覚と歌舞伎の「和」を巧みに共存させた新しい境地を見せています。

月岡芳年画

明治23年(1890)

徳川美術館蔵

相馬の古内裏 大判錦絵三枚続

(そうまのふるだいり)

妖怪が現れると聞き、大宅太郎光国が荒れ屋敷を訪ねると、平将門の遺児・滝夜叉姫が、光国を脅かそうと妖術を仕掛け、骸骨を出現させます。原話では、等身大の骸骨が数百体出現しますが、闇の中からぬうっと現れる巨大な骸骨に変換させたところがまさに国芳の真骨頂。空想の世界ながら不思議なリアリティに満ちた図となっています。

歌川国芳画

江戸時代 19世紀中期

高木繁コレクション

名古屋市博物館蔵

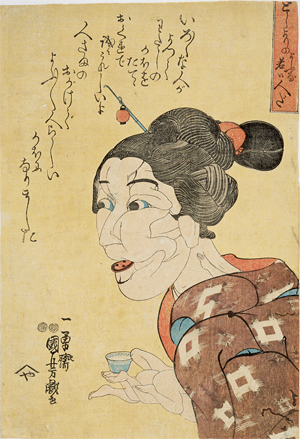

山海めでたいつゑ 十 天気にしたい 土佐鰹節 大判錦絵

(さんかいめでたいつえ じゅう てんきにしたい とさかつおぶし)

手にする人形には「てりてり」とあり、「照り照り」すなわちてるてる坊主です。枠内の絵は、鰹節を作る作業の風景で、乾燥させるため、「天気にしたい」と晴れを願う図です。吊り上がった目や突き出した下唇などは幕末の女性表現に共通していますが、妖艶ではなく、身近にいる元気な町娘といった風情が持ち味で、親しみやすく描かれています。

歌川国芳画

江戸時代 嘉永5年(1852)

尾崎久弥コレクション

名古屋市博物館蔵

保永堂版東海道五拾三次之内 藤枝 人馬継立 横大判錦絵

(ほえいどうばんとうかいどうごじゅうさんつぎのうち

ふじえだ じんばつぎたて)

藤枝の問屋場(宿場間の輸送業務を担う)で、次の宿場へ荷物を送り継ぐための手配がおこなわれています。書類の確認をする役人にくってかかる人がいる一方で、積み荷を直したり、一服したりと、それぞれがつかの間の休息時間を過ごしています。肩肘張らない広重の人物描写の真骨頂がここにあります。

歌川広重画

江戸時代 19世紀前期

名古屋市博物館蔵

生月鯨太左衛門 横大判錦絵

(いきつきげいたざえもん)

尾張徳川家13代藩主慶臧の浮世絵コレクションには、生月鯨太左衛門(1827から50)の相撲絵が3点含まれています。生月は身長が7尺5寸(227cm)、体重が45貫目(169kg)という巨漢力士でした。本品は生月が18歳、江戸相撲デビュー間もない頃で、化粧まわしを着けた生月の姿とその手形です。別作品に「手形一尺八分」(32.7cm)という記述があり、本図の手形の実測値はそれに近く、実際の手形を摺ったのかと想像が膨らみます。

歌川国貞画

江戸時代 弘化元年(1845)

徳川美術館蔵

としよりのよふな若い人だ 大判錦絵

(としよりのよふなわかいひとだ)

人を集めて人の顔が作られています。「嵌め絵」あるいは「寄せ絵」といわれ、国芳の同趣向の作品は、本図を含めて4点が知られています。目と頬は人の後ろ姿、それを下から支える人が顎になり、鼻は足、髪も着物も手も人の寄せ集めでできています。国芳の発想力のすごさに驚かされる作品です。

歌川国芳画

江戸時代 19世紀中期

尾崎久弥コレクション

名古屋市博物館蔵

PDFファイルをご覧になるにはアクロバットリーダーが必要です。

左のアイコンをクリックしてソフトをダウンロード(無償)してください。

Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

本文終了