国宝 北条実時像(部分) 称名寺蔵(神奈川県立金沢文庫保管)

国宝 北条実時像(部分) 称名寺蔵(神奈川県立金沢文庫保管)

*前期展示:2月7日から3月8日(3月9日から複製)

2026年2月7日(土曜日)から4月5日(日曜日)

企画展

金沢文庫・蓬左文庫交流展

「金沢文庫本-流離(さすら)う本の物語-」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 金沢文庫は北条実時が創設した最古の武家文庫で、古典籍の宝庫として知られています。日本が世界に誇る古典籍“金沢文庫本”を有する両館が連携し、蔵書を守り伝えてきたあゆみを紹介します。

金沢文庫本―流離う本の物語― 名古屋市公式note

展示の詳細案内

北条実時(1224年から76年)は鎌倉時代中期に活躍した武将。

小侍所別当(こさむらいどころべっとう)にはじまり数々の要職を歴任して長らく幕政を支えた。実時の蒐集した古典籍が金沢文庫の基礎になったとされる。

袈裟には銀色の暈(ぼか)し(現在は灰黒色に変色)を施されていたようで、当初は艶やかな光沢感を表していたと思われる。耳の細かい凹凸の形態や、額と眉間に刻まれた皴など、細部まで緻密に描き込まれている。

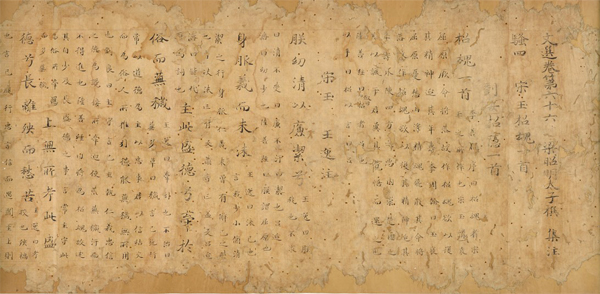

国宝 文選集注 平安時代 称名寺(神奈川県立金沢文庫保管)

『文選集注』は、詞華集『文選』の注釈を集大成した書物。

中国には伝来せず、称名寺に伝わった平安時代の写本が世界唯一の存在。称名寺に19巻、東洋文庫に7巻が伝来。

巻66は、宋玉(紀元前三世紀)の「招魂」と劉安(紀元前178?から122)の「招隠士」の前半部分の注が収録される。「招魂」は宋玉が不遇の死を迎えた屈平(屈原、紀元前343?から277 ?)の魂を鎮めるために創られた詩。巻73上は、諸葛孔明(282から334、名は亮)の「出師表」と曹子建(192から232)の「求自試表」に対する注が集録される。

重要文化財 河内本源氏物語 鎌倉時代 名古屋市蓬左文庫

河内守であった源光行(みなもとのみつゆき)・親行(ちかゆき)親子が校訂した「河内本」系統の最古写本かつ、最古の完本。正嘉2年(1258)に書写が完了した旨を記した北条実時の自筆奥書がある。

制作当初は1巻1冊構成であったが、17世紀初頭に合綴され、23冊本となった。うち13巻は室町時代の補写本である。確証はないものの、室町将軍家より家康へと渡ったとされ、義直へ生前贈与されたものではないかと考えられている。江戸時代に作られた附属の書物箪笥には、「桐壺」と「夢浮橋」の場面が描かれており、葵紋も随所に散りばめられている。

重要文化財 斉民要術 鎌倉時代 名古屋市蓬左文庫

6世紀頃に成立した現存最古の農業書。農業・牧畜・衣食住の技術などを具体的かつ体系的に示している。

金沢文庫本は、中国では散逸してしまった北宋・天聖年間刊行本の写本を、金沢北条氏に関する文書群の裏面を転用して書写したもの。北条実時の自筆奥書に、医家・和気種成なり(わけのたねなり)が写したものを京都から借用して書写した旨、記されている。高山寺の残欠2巻と並び、古い姿を残すテキストである。

天正20年(1592)に豊臣秀次が金沢文庫から持ち出し、相国寺の承根(じょうこん)の手を経て家康に献上され、駿河御譲本として尾張徳川家に伝来した。

PDFファイルをご覧になるにはアクロバットリーダーが必要です。

左のアイコンをクリックしてソフトをダウンロード(無償)してください。

Acrobat及びAcrobatロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。

本文終了