内裏雛飾り 越智恵津子氏寄贈

内裏雛飾り 越智恵津子氏寄贈

徳川美術館蔵

平成31年2月9日(土曜日)から4月7日(日曜日)

<終了しました>

企画展

ひなを楽しむ-旧家のひな飾り-

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 江戸時代から昭和に至るまでの町屋で飾られた様々なお雛さまを紹介します。大名家・尾張徳川家に伝えられた雛とは趣の異なる、素朴な中に身近で親しみを感じさせてくれる旧家の“桃の節供”をお楽しみください。

展示の詳細案内

江戸時代以降の町なかを飾ったお雛さまは、素朴で身近な親しみやすさがあります。

本展では面長の顔の享保雛や女雛の装束に金糸や色糸を用いた豪華な古今雛、巨大な御殿を伴う御殿雛など様々なお雛さまを紹介します。

また本年は町屋のお雛さまに加え、可愛らしいまん丸の顔が特徴の、皇室・公家・大名家で愛された次郎左衛門雛(じろうざえもんびな)(個人蔵)を特別公開いたします。

享保雛(きょうほうびな)

江戸時代の中頃、享保年間(1716から1736)頃に登場した旧家のお雛さまです。頭には髪が植えられ、装束には金襴や錦などが使用されました。男雛は束帯(そくたい)風、女雛は天冠(てんかん)を戴き、いわゆる十二単(じゅうにひとえ)を模した装いがとられています。この形式のお雛さまは、明治時代まで製作されていました。

江戸時代

徳川美術館蔵

御殿雛飾り(ごてんびなかざり) 志村家寄贈

京都で造り酒屋を営んでこられた志村家より、平成24年(2012)に徳川美術館に寄贈された御殿雛飾りです。御殿雛飾りは、京都御所の紫宸殿をモチーフに作られた御殿をともなう雛人形で、江戸時代末期に京都・大坂で流行し、明治時代以降も関西圏で人気がありました。御殿は畳一畳からはみ出すほど大きく、寝殿に脇御殿が附属し、上段奥にはやまと絵の障子がはめ込まれ、上蔀(うえしとみ)が付けられるなど細部までこだわった本格的な作りです。明治時代の京都の旧家を代表する御殿雛です。

明治時代

徳川美術館蔵

内裏雛飾り(だいりびなかざり) 越智恵津子氏寄贈

男雛・女雛・三人官女・随身・仕丁の人形に加え、犬張子(いぬはりこ)や几帳(きちょう)・灯台、そのほかの調度類も揃った雛飾りです。人形は福々として愛らしく、表情もあどけない子どもそのものです。木製の人形の表面に布を被せる「木目込(きめこ)み」の技法で作られています。

昭和13年(1938)

徳川美術館蔵

西光庵伝来 御所人形(さいこうあんでんらい ごしょにんぎょう)

東京都新宿区にある尼寺・西光庵伝来の御所人形で、平成26年(2014)春に徳川美術館に寄贈されました。幼児のあどけない仕草をうつした御所人形は、公家や大名の間で好まれ、祝いの贈り物に用いられました。西光庵は尾張徳川家と関係が深く、幕末の14代慶勝(よしかつ)や16代義宜(よしのり)の墓所が営まれました。この御所人形の持ち主はわかっていませんが、尾張徳川家の女性が供養のために奉納したと思われます。

江戸時代

徳川美術館蔵

次郎左衛門雛(じろうざえもんびな)

京都の人形師・雛屋次郎左衛門が製作したといわれるこの雛は、まるで物語絵に出てくる貴族のような丸い顔に、小さな口と細い目元(引き目)、小さな鼻(鉤鼻)が特徴で、江戸時代中期頃に登場したとみられています。古雅な面差しはとりわけ大名家や公家の間で愛されたようで、公家・大名家や門跡尼寺(皇族・貴族の子女が入寺する寺院)に伝わる作品も知られています。

江戸時代

個人蔵

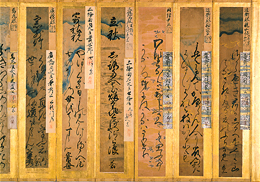

短冊手鑑 徳川美術館蔵

短冊手鑑 徳川美術館蔵

平成31年1月4日(金曜日)から2月3日(日曜日)

<終了しました>

企画展

書は語る ―30㎝のエスプリ―

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 天皇や公家、武家をはじめ、松尾芭蕉や池大雅、さらに夏目漱石や正岡子規など近代文学を代表する文化人まで、彼らが懐紙や短冊に染筆した書を通じて、歴史上の人々の人物像を探訪します。

展示の詳細案内

懐紙は、その名の通り本来は懐に入れて手口を拭ったり、メモを書いたりするための携帯様の紙でしたが、自詠の和歌を記すために10世紀頃から用いられてきました。その大きさは身分や時代によって多少異なりますが、おおよそ縦30センチ、横40から50センチで、懐紙を縦に八等分したのが短冊で、14世紀頃から登場します。

天皇や公家、武家をはじめ、松尾芭蕉や池大雅、さらに夏目漱石や正岡子規など近代文学を代表する文化人まで、懐紙や短冊に染筆された書を通じて、歴史上の人々の人物像を探訪します。

後小松天皇 短冊(ごこまつてんのう たんざく)

![]()

六月祓

ゆふしてのよる瀬の浪も音冴て

川かせすゝしみな月の空

後小松天皇(1377から1433) 諱は幹仁(もとひと)。後円融天皇の第一皇子。永徳2年(1382)に即位、明徳3年(1392)南北両朝が合一されると後亀山天皇から神器を受けた。

個人蔵

武田勝頼 短冊(たけだかつより たんざく)

![]()

山路蝉

夏衣たち初しよりすゝしさや

せみのは山の陰のほそ道 勝頼

武田勝頼(1546から82) 戦国時代の武将。武田信玄(晴信)の子。元亀4年(1573)家督相続し、天正3年(1575)の長篠の戦いで敗れ、上杉氏や佐竹氏との同盟で再建を図るが、信長・家康らの攻撃を受けて天目山で自害した。

個人蔵

豊臣秀吉 短冊(とよとみひでよし たんざく)

![]()

前田玄以代筆

天正廿年正月廿四日従大津しゆらく行幸の砌へ奏覽之

花の色はうつりかはれる世の中も

ちとせをへてよ雲のうへ人 秀吉

豊臣秀吉(1537から1598) 織田信長に仕え、信長の歿後、その後継の地位を得た。関白・太政大臣に就任、朝廷から豊臣の姓を賜り、天下統一を果たした。朝鮮に出兵した文禄・慶長の役の最中に、嗣子の秀頼を徳川家康ら五大老に託して病歿した。本短冊は、秀吉自筆ではなく、豊臣政権下の五奉行の一人前田玄以(げんい)が代筆している。

古筆手鑑「藁叢」天に所収。

岡谷家寄贈 徳川美術館蔵

徳川家康 短冊(とくがわいえやす たんざく)

![]()

もゝちとりこゑはそなからあらぬ身の

やとゝしらすにほふむめかえ

徳川家康(1542から1616) 三河国岡崎城に生まれ、今川義元・織田信長・豊臣秀吉の配下を経て、関ヶ原合戦の勝利で天下の実権を握る。江戸に幕府を開いた後、豊臣家を滅ぼして260年にわたる太平の世を築いた。

徳川美術館蔵

松尾芭蕉 短冊(まつおばしょう たんざく)

![]()

初しくれ 猿もこみのを ほしけ也 はせを

松尾芭蕉(1644から1694) 江戸時代中期の俳人。旅を通して俳諧に高い文芸性を加えた。紀行文「笈の小文」「奥の細道」などが代表作。

個人蔵

近松門左衛門 短冊(ちかまつもんざえもん たんざく)

![]()

花と花と 芳野よく見よ 漆漉 近松平安六十九歳

近松門左衛門(1653から1725) 江戸時代中期の歌舞伎狂言・浄瑠璃作者。代表作は『曽根崎心中』『女殺油地獄』など。

個人蔵

小林一茶 短冊(こばやしいっさ たんざく)

![]()

外かはに

けふからは 日本の雁そ 楽に寝よ 一茶

小林一茶(1763から1828) 江戸時代後期の俳人。諸国を行脚し、俗語・方言を交えた独自の作風を示した。句文集「おらが春」が代表作。

個人蔵

夏目漱石 短冊(なつめそうせき たんざく)

![]()

行く人に 留まる人に 帰る雁 漱石

夏目漱石(1867から1916) 小説家。英国留学後、英文学を教える。『我が輩は猫である』を手始めに多彩な創作活動を展開した。

個人蔵

横山隆一 短冊(よこやまりゅういち たんざく)

![]()

絵(フクちゃん)

十六年九月の末 満州空の旅を終へ 横山隆一

横山隆一(1909から2001) 昭和・平成期の漫画家。新聞連載の挿絵で人気を博す。漫画家で初めて文化功労者に選ばれた。

個人蔵

徳川慶勝肖像写真 徳川林政史研究所蔵

徳川慶勝肖像写真 徳川林政史研究所蔵

平成30年11月3日(土曜日・祝日)から12月16日(日曜日)

<終了しました>

企画展

徳川慶勝の幕末維新

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 尾張家14代慶勝(1824から83)は、尾張徳川家の事実上最後の殿様として激動の幕末・維新を生き抜きました。尾張藩政の舵取りを担った生涯を通じ、その知られざる決断と転換の時代を探るとともに、写真家大名とも呼ばれた慶勝が当時を捉えた多くの写真の中から、名古屋城の写真を中心に公開します。

展示の詳細案内

尾張徳川家の分家・高須松平家に生まれた慶勝(1824から83)は、尾張徳川家14代当主となり、同家の事実上最後の殿様として激動の幕末・維新を生き抜きました。尾張藩政の舵取りを担い日本を新たな時代へと導いた生涯を通じ、その知られざる決断と転換の時代を探ります。

また慶勝は、書画・博物学・文芸にも造詣が深く、特に西洋から渡来したばかりの写真術に着目し、数多くの写真を遺し写真家大名とも呼ばれました。その内には名古屋城の貴重な内外の写真や尾張徳川家の家族の肖像写真も含まれています。本展では、名古屋城本丸御殿全体公開を記念し、名古屋城の写真を中心に徳川林政史研究所所蔵の慶勝の写真も併せて公開いたします。

徳川慶勝肖像写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影(とくがわよしかつしょうぞうしゃしん(がらすげんばん) とくがわよしかつさつえい)

慶勝は自身の写真研究も兼ねて、場所や姿勢を変えたいくつかの肖像写真を遺しています。これはその内の一枚で、慶応2年(1866)に撮影された、当時42歳の慶勝です。手に持つ「石首魚石入蠟色塗刀拵」や腰に差す同仕様の脇差拵、敷かれた絨毯が徳川美術館に現存しています。

江戸時代 慶応2年<1866> 徳川林政史研究所蔵

石首魚石入蠟色塗刀拵(いしもちいしいりろいろぬりかたなごしらえ)

慶勝のために作られた大小拵です。石首魚はニベ科の海魚で、頭部に耳石(じせき)という大きな骨があります。拵の鞘塗には、この耳石が嵌入されており、黒地に白の斑文が鮮やかな効果を出しています。

江戸時代 安政4年<1857> 徳川慶勝所用 徳川美術館蔵

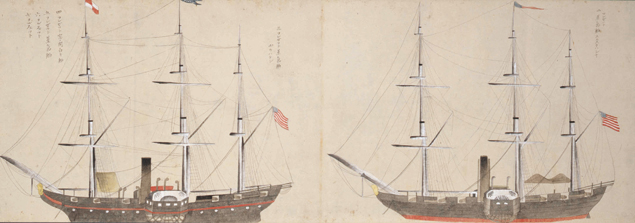

米利幹船神奈川入津之図(めりけんせんかながわにゅうしんのず)

嘉永6年(1853)アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーの率いる艦隊が浦賀に来航し、開国・通商を要求しました。幕府から回答の猶予を求められたペリーは一旦退去しましたが、翌年正月には軍艦7隻を率いて、神奈川沖に再度来航しました。本図はその様子を描く画巻です。神奈川沖に停泊する艦隊や、蒸気船図・使節応接場図・祝砲の図・使節の図などが描かれています。

江戸時代 19世紀 徳川美術館蔵

遠望鏡(天体望遠鏡) ギルバート社製(えんぼうきょう(てんたいぼうえんきょう))

嘉永2年(1849)に慶勝が尾張徳川家の家督を相続した祝いとして、福岡黒田家より贈られたイギリス・ギルバート社製の天体望遠鏡です。黒田家がこの天体望遠鏡を入手した経緯は不明ですが、長崎の出島を通じて手に入れたと考えられます。このような品々を通じて、慶勝は西洋の情報を手に入れていきました。

イギリス 19世紀 徳川慶勝(尾張徳川家14代)所用 徳川美術館蔵

群蟲真景図(昆虫標本・図画帖)(ぐんちゅうしんけいず(こんちゅうひょうほん・ずがちょう))

慶勝は井伊直弼の政治姿勢を糾弾すべく江戸城へ向かいましたが、無断で登城したことを理由に逆に直弼によって謹慎処分を受けることとなりました。謹慎中の慶勝が収集したと考えられるのが本帖です。

さまざまな昆虫の姿の写生図と昆虫を貼り込んだ虫づくしの標本帖です。前半には顕微鏡を通した昆虫の彩色図88枚、後半には昆虫標本76点を貼り付けています。幕末期に大名自身が蒐集した昆虫の標本として大変貴重です。

江戸時代 19世紀 徳川慶勝(尾張徳川家14代)収集・編 徳川林政史研究所蔵

黒塗紺糸威具足 明珍宗貞作(くろぬりこんいとおどしぐそく みょうちんむねさださく)

謹慎を解かれた慶勝は、公武合体を図る幕府と朝廷間の仲立ちに尽力しました。両者の信任を得た慶勝は、元治元年(1864)の第一次長州征伐の征長総督(せいちょうそうとく)に任命され、広島へ赴きました。

本具足は、慶勝がその際に着用した一領です。江戸末期に活躍した尾張明珍系の甲冑師明珍宗貞によって嘉永2年(1849)に製作されました。

江戸時代 嘉永2年<1849> 徳川慶勝着用 徳川美術館蔵

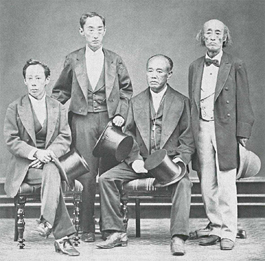

高須四兄弟(右から徳川慶勝・徳川茂栄・松平容保・松平定敬)肖像写真 二見朝隈撮影(たかすよんきょうだい(とくがわよしかつ・とくがわもちなが・まつだいらかたもり・まつだいらさだあき)しょうぞうしゃしん )

戊辰戦争時に敵味方に別れた四兄弟が、維新後に再会を果たした際に撮られた記念すべき一枚です。明治11年(1878)8月の父・義建の十七回忌で再会した四人は、9月3日に銀座2丁目にあった二見朝隈写真館に出向き、揃って撮影を行いました。右より、慶勝(55歳)、茂栄(48歳)、容保(44歳)、定敬(33歳)が写ります。撮影後に慶勝の本所横網町邸で会食したこと、撮影代は四人で出し合ったことは記録に残りますが、残念ながらどのような意図でこの撮影を行ったのかは不明です。

明治11年<1878> 徳川林政史研究所蔵

名古屋城金鯱・蘇鉄の庭(ガラス原板) 徳川慶勝撮影(なごやじょうきんしゃち・そてつのにわ(がらすげんばん) とくがわよしかつさつえい)

明治政府へ献上するため、天守から下ろされた際に撮影された金鯱の写真の原板です。

明治4年<1871> 徳川林政史研究所蔵 展示期間:11月3日から11月25日

名古屋城二之丸御殿・天守写真(ガラス原板) 徳川慶勝撮影(なごやじょうにのまるごてん・てんしゅしゃしん(がらすげんばん) とくがわよしかつさつえい)

二之丸東鉄門北側の多聞櫓上より西方面を撮影した写真の原板です。手前の二之丸御殿の屋根越しに天守が写されています。左側の大屋根が奥の対面所である御広間、右側に当主の私的空間である桜之間・梅之間の屋根が見えます。天守と二之丸御殿が同時に写された唯一の写真です。

江戸時代 19世紀 徳川林政史研究所蔵 展示期間:11月27日から12月16日

染付西洋風景図花生・台

染付西洋風景図花生・台

平成30年9月9日(日曜日)から10月28日(日曜日)

<終了しました>

秋季特別展

尾張藩邸物語

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 尾張徳川家は、大小併せて40箇所を越える江戸藩邸の他、国許の名古屋城内や城下・領内に多数の屋敷を構えました。大切に伝えられた諸屋敷の図面や、屋敷内で使用された道具を通して、失われた尾張藩邸の姿や、屋敷内での生活を探ります。

展示の詳細案内

江戸時代、大名家は江戸と国元とで複数の屋敷を持つことが多く、特に、御三家筆頭であった尾張徳川家では、江戸の屋敷は市谷上屋敷・麹町中屋敷・戸山下屋敷を中心に屋敷数・坪数ともに諸大名の中でも最大規模を誇り、国許である名古屋にも名古屋城二之丸御殿と新御殿をはじめ、御下屋敷や大曽根屋敷など多くの屋敷を有していました。これら大名屋敷は、藩主やその家族、家臣や奉公人たちが居住空間としての機能をはじめとして、政務や休息・饗応など、機能や用途に応じて様々に使い分けられていました。現在、徳川美術館が収蔵する尾張徳川家伝来の品々は、それぞれの屋敷で使用・保管されていた道具です。

本展では、徳川美術館、名古屋市蓬左文庫、の収蔵品の内、屋敷を描いた絵図や屋敷で用いられた茶道具や調度品の数々を紹介し、尾張藩邸の姿や藩邸内での生活を探索します。

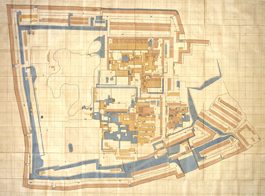

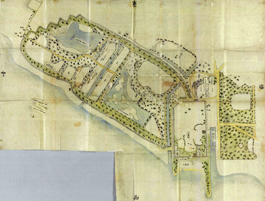

市買御屋敷惣指図(いちがやおやしきそうさしず)

最古の市ヶ谷上屋敷図面です。東を御殿空間、西を庭園空間とし、周囲は家臣居住地の御長屋が取り囲む。御殿南側が政庁・二代光友(みつとも・1625から1700)の御殿で、北に正室千代姫(ちよひめ)の御守殿(ごしゅでん)、御守殿南東部に三男の義昌(よしまさ)御殿、政庁東側に二男の義行(よしゆき)御殿が建てられていました。この御殿群は天和3年(1683)の大火で悉く焼失しました。本図は色紙を添付して空間を表す貼絵図(はりえず)の手法で製作されています。この手法は18世紀初頭を境に用いられなくなり、以後は直接台紙に描く書絵図(かきえず)が主流となります。

江戸時代 寛文10年(1670) 徳川林政史研究所蔵

染付西洋風景図花生・台(そめつけせいようふうけいずはないけ・だい)

東西折衷様式の器形は輸入品ではなく、京焼風のいわゆる「藍絵(あいえ)阿蘭陀写(おらんだうつし)」と考えられます。箱に「天保三年三月 御立寄御用御買上」と墨書があり、天保3年(1832)3月23日に市ヶ谷上屋敷へ11代将軍家斉(いえなり)を迎えるために購入された花生と分かります。ただし、飾り道具記録には、本品の記述はないため、備え付け品として配置された花生の可能性があります。

江戸時代 19世紀 徳川美術館蔵

八幡大菩薩像(市ケ谷上屋敷内八幡宮御神体)(はちまんだいぼさつぞう(いちがやかみやしきないはちまんぐうごしんたい))

市ヶ谷上御屋敷庭園の中にあった八幡宮の御神体です。八幡神は武人の神であり、源氏である尾張家でも氏神(うじがみ)として信仰していたので、屋敷内に祀(まつ)られたと考えられます。初代義直(よしなお)の書いた「八幡大菩薩託宣」や江戸時代の模本も共に伝えられており、尾張家の守護神として古来大切にされてきました。本来は厨子(ずし)に納められていたらしく、神体を隠す裂が附属しています。

重要美術品 鎌倉時代 14世紀 徳川美術館蔵 展示期間:9月9日から10月8日

市ヶ谷邸庭園「瀬芳」「舞鶴原」図 長谷川雪堤筆(いちがやていていえん「せほう」「まいつるはら」ず)

市ヶ谷上屋敷庭園内西部にあった茶席「瀬芳」と、その前面に広がる「舞鶴原」、左手後方には台地縁に設けられた茶席「西南台」が描かれています。これまで箱の墨書より戸山下屋敷の庭園図とされてきたが、建物配置や空間構成から上屋敷庭園図と判断しました。作者の長谷川雪堤(せってい・1813から82)は、『江戸名所図会』の挿絵で知られる長谷川雪旦(せったん)の子で、名所絵を得意とし、写実的な風景画にも優れていました。『御本丸御普請御用別記』の記録より、尾張家の同朋格(どうぼうかく)として遇されていたことが判明しました。

徳川家寄贈 江戸時代 19世紀 徳川美術館蔵 展示期間:10月10日から10月28日

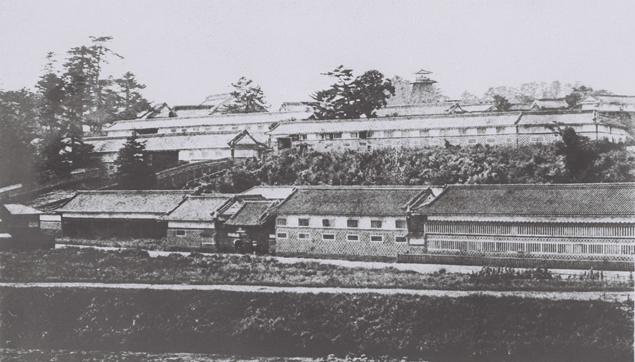

尾張徳川家市ヶ谷邸写真(複製) フェリーチェ・ベアト撮影(おわりとくがわけいちがやていしゃしん(ふくせい))

江戸城市ヶ谷門西側付近から江戸城外堀越しに市ヶ谷上屋敷を撮影した写真です。堀端から分岐する道添いに二階建て海鼠壁(なまこかべ)の御長屋(おながや)が建ち並び、左手の崖上に表御門と崖上の御長屋、背後に御殿の大屋根や火の見櫓が写っています。市ヶ谷台地上に壮麗な建物が建ち並ぶ様は、安価な土産絵である泥絵(どろえ)にも描かれており、江戸庶民にとって著名な景観でした。また、横浜開港後、横浜で販売された写真アルバムにも掲載されるなど、市ヶ谷上屋敷は江戸の名所に準ずる景観として親しまれていました。

(原本:江戸時代 19世紀) 徳川林政史研究所蔵

青磁香炉 銘 白菊・堆朱布袋図香合香盆飾り(せいじこうろ めい しらぎく・ついしゅほていずこうごうこうぼんかざり)

五代将軍綱吉による元禄11年(1698)の麴町中屋敷御成(おなり)の際、表書院の床脇違棚に飾られた香盆飾りです。作品番号22「御成御殿御床御棚御錺之図」等の諸記録により、「青磁香炉 銘 白菊」「居布袋図堆朱香合」が火道具と共に、堆朱の長盆に載せて飾られたことが判明しました。この飾りを似寄(によ)りの堆朱盆と火道具を用いて再現しました。

香炉:南宋時代 13世紀 香合:明時代 15世紀 徳川美術館蔵

御深井焼三島写俵形茶碗 銘 万石(おふけやきみしまうつしたわらがたちゃわんめいまんごく)

二代光友(みつとも)が愛用した三島俵形茶碗を、十二代斉荘(なりたか・1810から45)の時代に御深井窯(おふけがま)で写した作品で、高台脇に「深井製」の丸印があり、箱蓋裏には「よろづ代に みつぎたえせぬ 君が世を あふぐもかしこ 深き恵を」の一首が書き付けています。御深井焼は下御深井御庭で焼成された御庭焼(おにわやき)で、開窯期は古く、寛永年間(1624から44)と推定されます。一時衰退しますが、寛政12年(1800)に十代斉朝(なりとも)が復興したとされ、斉荘以降には、伝来名物道具の写しを多彩に焼成するようになりました。

江戸時代 19世紀 徳川美術館蔵

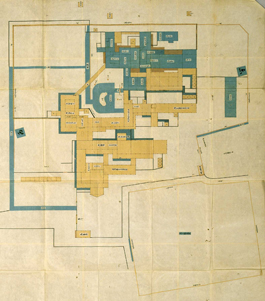

水野新御殿之図(みずのしんごてんのず)

初代義直(よしなお)が、瀬戸・水野山に鹿狩りを行う際の滞在用御殿で、現・瀬戸市水北町を流れる水野川北側に存在しました。寛永18年(1641)に、平安時代より山田荘(やまだのしょう)(瀬戸市・守山区付近)に勢力を誇った水野氏の末裔の館を利用して御殿が設けられましたが、享保8年(1723)に一帯の御用林を管理する御林奉行所となり、以降は水野氏が御林奉行として屋敷地を管理しました。東西56間(約101メートル)・南北60間(約108メートル)の規模を誇ったとされます。

江戸時代 18世紀 名古屋市蓬左文庫蔵

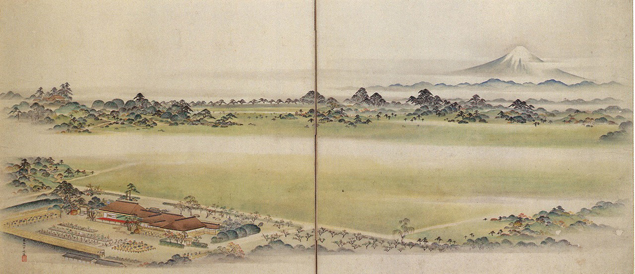

横須賀御殿図(よこすかごてんず)

広大な面積を誇った横須賀御殿の全図です。海岸部を取り込み、南側の御殿西側には海に防波堤状の堤を築いて「枡形」と称し、当主専用の浜辺としていたことが判ります。この枡形内で、当主は海水に浸かる「潮湯治(しおとうじ)」や、時には海水浴を愉しんだと考えられます。現在、北側に描かれた御洲浜(おすはま)庭園の一部と「御州浜」「呉天石(ごてんせき)」「葭山(よしやま)」「御亭(おちん)」「枡形(ますがた)」等、御殿に因んだ地名が残っています。

徳川林政史研究所蔵

長篠合戦図屏風(部分)

長篠合戦図屏風(部分)

平成30年7月21日(土曜日)から9月2日(日曜日)

<終了しました>

企画展

英雄たちの戦国合戦

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 戦国時代、多くの英雄が命を懸けて戦場を駆け抜けました。戦乱の世の様子を臨場感をもって今に伝える武将の書状や、彼らの所持した武具などから、戦国の英雄たちの姿と合戦の様子に迫ります。

展示の詳細案内

●戦国武将たちの人となりや活躍を示す書状、武器・武具、武将の愛した茶道具などをわかりやすく紹介します。

●関連企画として会期中、映像ルームにて「大坂冬の陣図屏風」(製作:凸版印刷(株))を特別上映します。※「大坂冬の陣図屏風」(東京国立博物館蔵)は本展には出陳いたしません。

長篠合戦図屏風 徳川美術館蔵

(前期展示:7月21日(土曜日)から8月12日(日曜日))

織田信長・徳川家康連合軍と、武田勝頼軍が激突した長篠の戦いを描く。右端に武田軍が包囲した長篠城、中央の連吾川(れんごがわ)を挟んで対岸に、馬防柵(ばぼうさく)を盾に織田・徳川連合軍が配置される。右下で炎上する建物は、別働隊に攻め落とされた武田軍の鳶ケ巣山砦(とびがすやまとりで)である。

馬防柵の前後で鉄炮を放つ織田・徳川連合軍の鉄炮衆が効果的に描かれている。長篠合戦は、史上初めて鉄砲を大量かつ組織的に使用した戦いとして有名である。

古銅砧形花生 銘 杵のをれ 名物 徳川美術館蔵

秀吉の御前で家康との囲碁の勝負に勝った秀吉の家臣・犬山城主石川(いしかわ)貞清(さだきよ)(生年未詳から一六二五)が、秀吉より拝領した花生である。貞清は、関ヶ原合戦時に西軍に味方したため死罪になるところ、本品を家康に贈って一命だけは助けられたという由緒を持つ。

長烏帽子形兜 加藤清正所持 徳川美術館蔵

清正所用の銀の長烏帽子形兜である。鉄の鉢に、後ろ上方に長く伸ばした烏帽子形に紙を貼り合わせている。また、この紙には清正が自筆で「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」と書き、数百枚使用されたと伝えられる。

米騒動絵巻 巻二

桜井清香筆 徳川美術館蔵

平成30年6月1日(金曜日)から7月16日(月曜日・祝日)

<終了しました>

企画展

タイムスリップ1918 大正の名古屋

-米騒動絵巻に見る100年前のモダン都市-

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 大正7年(1918)、名古屋を含む全国の都市で、米の安売りを求める大暴動(米騒動)が発生しました。日本画家の桜井清香はこの事件に衝撃を受け、名古屋の米騒動を長大な絵巻に描きました。

モダン都市へと変貌を遂げる名古屋の街並みを描いたこの絵巻を通して、100年前の名古屋へといざないます。

※同時開催 ユネスコ世界記憶遺産登録記念

朝鮮通信使と名古屋

展示の詳細案内

今から100年前の大正7年(1918)8月、名古屋を含む全国の都市で、米の安売りを求める大暴動(米騒動)が発生しました。日本軍のシベリア出兵にともない、米価が急騰したことがきっかけでした。

のちに徳川美術館に勤める名古屋の日本画家・桜井清香【きよか】はこの事件に衝撃を受け、名古屋で起きた米騒動を、全三巻・全長40メートル弱の長大な絵巻に描きました。そこには米騒動という事件だけでなく、城下町からモダン都市へと変貌を遂げつつある名古屋の街並みと、そこに暮らす人々のすがたが驚くほど詳細に、そして生き生きと描かれています。

この「米騒動絵巻」は、事件直後に桜井が描いた稿本と、戦後に描きなおして徳川美術館に寄贈した清書本の二組が現存しています。本展では、初めて稿本と清書本の全巻を一挙に公開し、関連資料や当時の写真などを交えてこの絵巻を読み解くことで、100年前の名古屋の街へとみなさまをいざないます。

≪第1章 公園へ、公園へ!≫

大正7年(1918)8月9日の夕刻、米価の値上がりに抗議する演説会が開かれると聞いた人々が続々と鶴舞公園【つるまこうえん】に集まった。日本軍のシベリア出兵を受けて米価が暴騰【ぼうとう】し、人々の生活を圧迫していたためである。

鶴舞公園は明治43年(1910)に開かれた名古屋初の西洋風都市公園であり、しばしばこうした政治集会の会場として利用された。

こうして、約一週間にわたる名古屋の米騒動が幕を開けたのである。

稿本 米騒動絵巻 巻一

大正9年(1920) 桜井清香筆 個人蔵

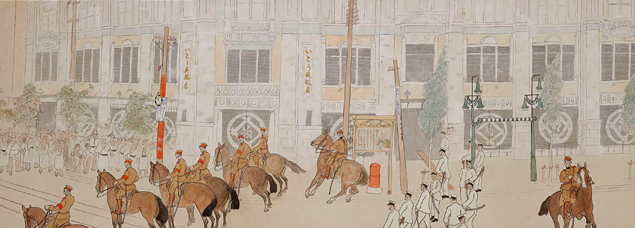

≪第2章 広小路―モダン名古屋のメインストリート≫

鶴舞公園を出た人々は、米屋町をめざして広小路【ひろこうじ】通りを西に向かった。江戸時代に火除け地として設けられた広小路は、明治19年(1886)に名古屋駅ができると、東西方向のメインストリートとして整備された。

その広小路と、南北の大通りとして開かれた南大津町【みなみおおつちょう】通りが交差する地点が、巻二冒頭に描かれた栄町交差点である。栄町交差点の周囲は壮麗な西洋建築が建ち並ぶ、モダン名古屋を象徴する空間であった。

稿本 米騒動絵巻 巻二

大正9年(1920) 桜井清香筆 個人蔵

いとう呉服店建築模型

大正から昭和初期

一般財団法人J.フロントリテイリング史料館蔵

≪第3章 目指すは米屋町!≫

巻二の後半に描かれるのは、名古屋西部を流れる江川【えがわ】沿いの道路で、群衆と警察・憲兵が激しく衝突する場面である。江川沿いの道は明治44年(1911)に拡幅工事が竣工し、路面電車の走る幹線道路に変貌していた。

市街中心部から米屋町に向かうには、この江川に掛かる泥江橋【ひじえばし】付近を通る必要があったため、警官隊はここを重点的に守っていた。このため江川通りは、警官と群衆が最も激しくぶつかる場所になったのである。

稿本 米騒動絵巻 巻二

大正9年(1920) 桜井清香筆 個人蔵

カブトビールポスター

明治時代 個人蔵

≪第4章 騒動の終焉≫

騒動は容易に終息せず、市内の警察署や米屋が襲撃されるなど、騒然とした状況が一週間ほど続いた。毎晩の騒ぎに恐れをなした米屋町の住民は、家財を大八車に積んで、知り合いの家などに避難を始めた。

8月16日になると、騒動はようやく鎮まり、名古屋市は市内の寺院などで米の廉売【れんばい】(安売り)を始め、人々の不満解消に努めた。絵巻を締めくくるのは、東別院で開かれた米の廉売にならぶ人々の、長い長い行列である。

稿本 米騒動絵巻 巻三

大正9年(1920) 桜井清香筆 個人蔵

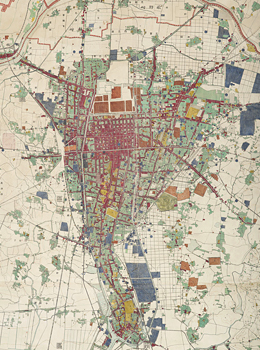

用途別現況図

大正9から15年(1920から26)調査

名古屋市住宅都市局蔵

※「米騒動絵巻」の全画面、詞書全文を掲載した、図録「米騒動絵巻―描かれた大正の名古屋―」(販売価格500円)を作成しました。徳川美術館ミュージアムショップ、蓬左文庫エントランスホールで発売しています。

≪同時開催 ユネスコ世界記憶遺産登録記念 朝鮮通信使と名古屋≫

平成29年(2017)10月、「朝鮮通信使に関する記録」がユネスコの「世界記憶遺産(世界の記憶)」に登録されました。この中には、蓬左文庫が所蔵する朝鮮通信使関係資料4件が含まれ、名古屋では初めての登録になりました。

朝鮮通信使は、江戸時代に将軍就任祝賀などのため、朝鮮王朝が日本に派遣した外交使節です。通信使の一行は名古屋にも訪れ、この地域に多くの足跡を残しました。この展示では、世界記憶遺産に登録された資料を中心に、尾張徳川家に伝わる朝鮮通信使と朝鮮王朝にかかわる品々を紹介し、その足跡をたどります。

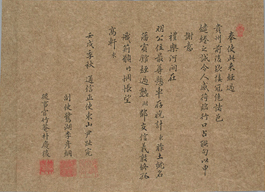

ユネスコ世界記憶遺産 朝鮮人物旗仗轎輿之図

江戸時代・19世紀 蓬左文庫蔵

ユネスコ世界記憶遺産 朝鮮国三使口占聯句

天和2年(1682) 蓬左文庫蔵

御通常礼服 曇華院門跡蔵

平成30年4月17日(火曜日)から5月27日(日曜日)

<終了しました>

春季特別展

明治150年記念 華ひらく皇室文化

-明治宮廷を彩る技と美-

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 徳川美術館本館展示室

- 本年は明治維新から150年の記念すべき年にあたります。幕末から明治維新、そして明治終焉へと、皇室の歴史とともに、宮廷を彩った調度類や染織品、美と技の粋を結集した帝室技芸員の作品を通して華やかな宮廷文化を紹介します。

展示の詳細案内

≪第1章 プロローグー明治宮廷前史≫

300年の鎖国泰平の夢は嘉永6年(1853年)品川沖に現れたアメリカ艦隊に覚まされ、幕末激動、変革の時代へと世は移っていきます。開国あるいは攘夷、勤王あるいは佐幕、湧き立つ諸論はやがて維新回天の事業へと結実していきます。

本展ではまず、明治前史として幕末の激動の時代に身を投じた孝明天皇と英照皇太后ゆかりの品を紹介します。また、明治維新に大きな役割を果たした尾張徳川家にも注目します。

菊桐紋蒔絵太刀拵

孝明天皇より徳川慶勝に下賜

≪第2章 明治宮廷の胎動≫

慶応4年(1868年)、錦旗を奉じた新政府軍は東海道を東へ向かい、江戸城は無血開城されます。そして明治天皇は明治政府の基本方針として「五箇条の御誓文」を示され、明治新国家は近代日本の飛躍的な発展に邁進しました。宮廷も平安遷都以来一千年余の京都を離れて東京に移り、天皇中心の国作りが進められていきます。

この章では、明治天皇・昭憲皇太后ゆかりの品から明治期の皇室文化を紹介するとともに、明治の皇室と尾張徳川家の関係を紐解きます。

≪第3章 鹿鳴館の時代と明治宮殿≫

京都から東京へ遷った明治の宮廷は、折衷ながら洋風の生活を始め、鹿鳴館や明治宮殿において外国使臣などを招いた晩餐会なども多く催されました。これは明治政府の政策に沿ったもので、欧米諸国との融和を図り、列強に引けを取らない、国家と皇室の威厳の確立をめざしたものでした。

この章では、明治初期の迎賓館である延遼館【えんりょうかん】から明治宮殿まで、明治期の宮廷を彩った調度品などを紹介し、華やかな宮廷文化を取り上げます。

≪第4章 明治宮廷を彩る技と美≫

江戸時代から続く美術・工芸の保護と育成にも、近代皇室は大きく貢献しました。

欧化政策に伴う殖産産業の一環として、国内外の展覧会、博覧会の活発化はわが国独自の芸術品を広く海外へ紹介しました。また明治天皇をはじめとする行幸啓や宮内省による作品買い上げは作家たちに飛躍の機会を与えました。

ことに、明治23年(1890年)に始まる帝室技芸員制度は皇室と日本の近代工芸との関係を強くし、明治33年(1900年)のパリ万国博覧会においては、帝室技芸員に作品の制作が下命されることとなりました。この章では、帝室技芸員の作品を始めとする、美と技の粋を極めた作品の数々を取り上げます。

左:重要文化財 白雲紅樹図

橋本雅邦筆

東京藝術大学蔵

展示期間:4/17-5/6

右:菊花型藤花図壷

初代 宮川香山作

東京・泉屋博古館分館蔵

≪第5章 エピローグー明治の終わりと大正の息吹き≫

「夏の暑い盛りに明治天皇が崩御になりました。その時私は明治の精神が天皇に始まって天皇に終ったような気がしました。」(夏目漱石『こころ』)

明治45年(1912年)7月30日、明治天皇の崩御とともに、半世紀に及ぶ時代は静かに幕を閉じました。元号が変わった大正元年9月13日、明治天皇の大喪の号砲が響くなか、乃木希典は明治天皇に殉じます。

この章では、明治という時代の終焉と次の時代の息吹きを取り上げます。

本文終了