古今雛

古今雛

2024年2月3日(土曜日)から4月3日(日曜日)

<終了しました>

企画展

「ひなを楽しむ―旧家のひな飾り―」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 江戸時代から昭和に至るまでの旧家で飾られた様々なお雛さまを紹介します。大名家・尾張徳川家伝来の雛とは趣の異なる、素朴な中に親しみを感じさせてくれる旧家の桃の節供をお楽しみください。

展示の詳細案内

江戸時代以降の町なかを飾ったお雛さまは、尾張徳川家に伝えられた、大名家ならではの豪華で格式のある雛とは趣(おもむき)が異なり、素朴で身近な親しみやすさが感じられます。近年、徳川美術館に寄贈された、江戸時代から昭和に至る様々なお雛さまを紹介します。

次郎左衛門雛

(じろうざえもんびな)

京都の人形師・雛屋次郎左衛門が製作したといわれるこの雛は、物語絵に出てくる貴族のような丸い顔に、小さな口と細い目元(引き目)、小さな鼻(鉤鼻)が特徴で、江戸時代中期頃に登場したとみられています。古雅な面差しはとりわけ大名家や公家の間で愛されたようで、公家・大名家や門跡尼寺(皇族・貴族の子女が入寺する寺院)に伝わる作品も知られています。

江戸から明治時代

個人蔵

享保雛

(きょうほうびな)

江戸時代の中頃、享保年間(1716から36)頃に登場した旧家のお雛さまです。頭には髪が植えられ、装束には金襴や錦などが使用されました。男雛は束帯(そくたい)風、女雛は天冠(てんがん)を戴き、いわゆる十二単(じゅうにひとえ)を模した装いがとられています。この形式のお雛さまは、明治時代まで製作されていました。

江戸時代

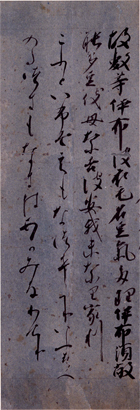

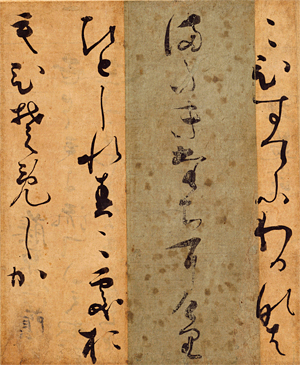

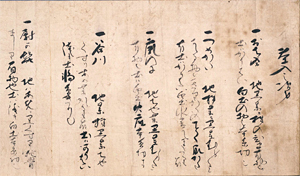

古今雛

(こきんびな)

古今雛は明和年間(1764から72)頃に、江戸十軒店(現在の日本橋室町あたり)の人形師・原舟月(はらしゅうげつ)が作り始めたといわれているお雛さまで、男雛は束帯風に、女雛はいわゆる十二単になぞらえた公家の装束を着用しています。

古今雛は当時としては高価な雛人形でしたが、好評を博し、江戸のみならず京都・大坂にまで流行しました。古今雛形式のお雛さまは明治時代以降、現在にまで受け継がれています。

江戸時代

御殿雛飾り 志村家寄贈

(ごてんびなかざり)

京都で造り酒屋を営んでこられた志村家より、平成24年(2012)にご寄贈いただいた御殿雛飾りです。御殿雛飾りは、京都御所の紫宸殿をモチーフに作られた御殿をともなう雛人形で、江戸時代末期に京都・大坂で流行し、明治時代以降も関西圏で人気がありました。御殿は畳一畳からはみ出すほど大きく、寝殿に脇御殿が附属し、上段奥にはやまと絵の障子がはめ込まれ、上蔀(うえしとみ)が付けられるなど細部までこだわった本格的な作りです。明治時代の京都の旧家を代表する御殿雛です。

明治時代

御殿雛飾り 小見山家・柴田家寄贈

(ごてんびなかざり)

京都の旧家より寄贈を受けた雛飾りです。男雛・女雛・三人官女・御殿などは明治40年(1907)、五人囃子・灯台などは昭和3年(1928)、それぞれ母と娘の初節供にあつらえられました。

明治から昭和時代

板雛・紙雛

(いたびな・かみびな)

古くより身近な材料と伝統的な技法で作られ、日本各地で庶民に親しまれてきた玩具は、広く郷土玩具と呼ばれています。徳川美術館の創設者である尾張徳川家19代当主義親(1886から1976)は、郷土玩具の収集家としても知られ、その収集数は約1000点にも及んでいます。このコレクションには、土や紙はもちろん、銀杏・ヒシなど多様な材料で作られた各種の雛人形があります。

大正から昭和時代

個人蔵

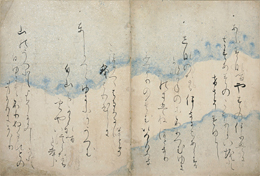

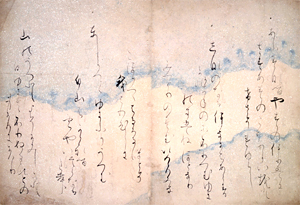

重文 重之集 伝藤原行成筆

重文 重之集 伝藤原行成筆

2024年1月4日(木曜日)から1月28日(日曜日)

<終了しました>

企画展

「うるわしの古筆」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 古筆とは狭義には平安・鎌倉時代の貴族がしたためた歌集などを指します。重之集、名家家集切など尾張徳川家伝来品から、寄贈を受けた石山切や関戸本古今和歌集切など、古筆の名品の数々を紹介します。

展示の詳細案内

古筆とは古人の書という意味ですが、狭義には平安、鎌倉時代の貴族が認(したた)めた歌集などを指します。これらは室町時代後期になると、

1頁ごと、あるいは数行に分割切断され、茶の湯で床を飾る掛軸や収集・鑑賞のために手鑑へと改装されました。とくに、貴族趣味を反映した美麗な料紙に描かれた流麗な古筆は、江戸時代の大名家でもこぞって収集されました。

徳川美術館には重之集、名家家集切や大色紙といった尾張徳川家伝来の平安時代の古筆から、近年寄贈を受けた石山切や関戸本古今和歌集切など、名だたる古筆を多く収蔵しています。本展では、これら古筆の名品をご紹介します。

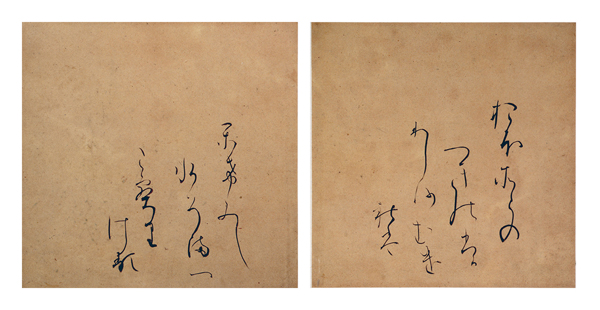

継色紙 「おほそらの」 伝小野道風筆

(つぎしきし でんおののみちかぜひつ)

継色紙は「寸松庵(すんしょうあん)色紙」「升(ます)色紙」とともに三色紙と呼ばれ、古筆の中でも特に珍重された古筆です。雄渾かつ軽快な運筆、墨継ぎによる濃淡の美しさ、余白と散らし書きとの調和など、並々ならぬ力量をみせる名筆です。

岡谷家寄贈

平安時代 10から11世紀

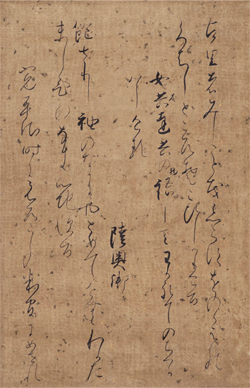

重之集 伝藤原行成筆

(しげゆきしゅう でんふじわらのゆきなりひつ)

三十六歌仙の一人である源重之(生歿年未詳)の家集。重之が村上天皇の第二皇子憲平(のりひら)親王(後の冷泉天皇)に新たに詠んで献じた百二首の歌を収めています。淡い藍の打曇(うちぐもり)がある料紙に雲母砂子(きらすなご)を一面に撒き、前半は歌を二行書き、後半は散らし書きにしています。緩急抑揚が自在で流麗な筆致により、書写年代は11世紀前半にさかのぼると考えられます。

重要文化財

平安時代 11世紀

藍紙本万葉集切 「こふといふ」 (「鳳凰台」所収) 藤原伊房筆

(らんしぼんまんようしゅうぎれ ふじわらのこれふさひつ)

藍色の染紙に『万葉集』を書写しているため、「藍紙本」と呼ばれ、平安時代の書写になる五大万葉集の一つとして著名です。

藤原公任(きんとう)筆と伝えられますが、現在では藤原行成の孫にあたる藤原伊房(これふさ)の筆跡と推定されます。書風は、11世紀の優美な「かな」から大きく変化し、濃墨で筆力に富んでいます。

岡谷家寄贈

平安時代 11世紀

通切 古今和歌集 「飽さりし」 藤原定実筆

(とおしぎれ こきんわかしゅう「あきさりし」 ふじわらのさだざねひつ)

『古今和歌集』を書写した上下二帖の粘葉装(でっちょうそう)の断簡です。料紙の表面は、銀泥(ぎんでい)で天地に界線(筋)を引いた歌合用の料紙を縦使いに転用し、裏面は篩目(ふるいめ)に似た布目がついており、篩が「とおし」とも呼ばれたことから「通切」と名がつきました。

筆者は藤原佐理(すけまさ)と伝わりますが、やや縦長の字形で、細身の線を用いた流麗な筆から、藤原行成の曾孫・定実の手によると推定されています。

勅使河原順三・千代子氏寄贈

平安時代 12世紀

石山切 貫之集下 「ことしけき」 藤原定信筆

(いしやまぎれ つらゆきしゅうげ ふじわらのさだのぶひつ)

白河法皇の六十賀に際して製作されたと推定されている「本願寺本三十六人家集」は、当時の能書20名の寄合書きで、書の優美さ、料紙の華麗さなど、王朝貴族趣味を余すところなく伝える品として知られています。

「石山切」は、そのうちの「貫之集下」「伊勢集」の断簡をいい、昭和4年(1929)に分割されるのに際し、本願寺がもとあった摂津の石山(現在の大阪城付近)にちなんで名付けられました。本願寺本の「貫之集」は上下二帖からなっており、「石山切」として分割された下帖は、藤原行成から五代目の子孫にあたる藤原定信(さだのぶ)までの染筆とみなされています。

重要美術品

勅使河原順三・千代子氏寄贈

平安時代 天永3年(1112)頃

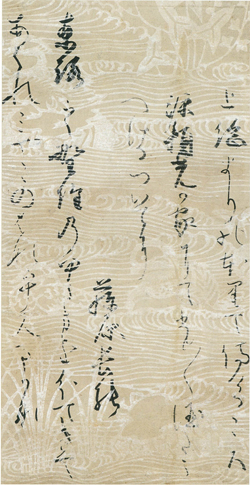

唐紙拾遺和歌集切 「東路の」 伝源俊頼筆

(からかみしゅういわかしゅうぎれ「あずまじの」 でんみなもとのとしよりひつ)

藤原公任の撰になる『拾遺抄』十巻を増補して、寛弘2から4年(1005から7)頃に成立したとされる三番目の勅撰集『拾遺和歌集』二十巻を、水辺の景の模様を雲母(きら)で刷りだした料紙に染筆しています。現在本品を含めこれまで五葉が確認されています。

伝称筆者を源俊頼(としより)としていますが、枯淡でいて線が太く筆力のある書風で染筆されており、料紙の装飾とあわせれば12世紀末から13世紀初頭頃の遺墨と考えられます。

勅使河原順三・千代子氏寄贈

平安から鎌倉時代 12から13世紀

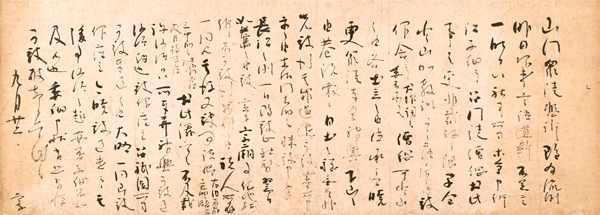

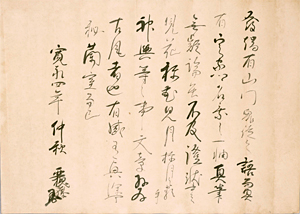

藤原定家自筆書状 「山門状」

(ふじわらのさだいえじひつしょじょう「さんもんじょう」)

藤原定家自筆の書状で、書き出しの語句「山門衆徒・・・・・・」を冠して、古くから「山門状」と呼ばれています。延暦寺(山門)末寺大山寺の神人(じにん)が石清水八幡宮に属する筥崎宮留守職(はこざきぐうるすしき)に打ち殺された事が発端で、延暦寺側が石清水別当宗清(むねきよ)の処罪と石清水領を延暦寺領とする要求を朝廷に提出、これが受け入れられないため神輿動座(しんよどうざ)に及びました。この事件に対し、石清水側には罪科を加せず、山門側には神輿を帰座(きざ)するようにとの院宣が下ったとの宮中での評定の結果を、定家が義弟の藤原公経(きんつね)に報じています。墨のかすれ具合も自然で抑揚があり、線の肥痩の際立った定家の書風が認められます。

重要文化財

徳川義直(尾張家初代)所用

鎌倉時代 建保6年(1218)

広沢切 伏見院御集 「寄舟述懐」 伏見天皇筆

(ひろさわぎれ ふしみいんぎょうしゅう「ふねによするじっかい」 ふしみてんのうひつ)

伏見天皇が自らの詠草を歌集に編纂するにあたり製作した草稿で、もとの巻子本が分断され、諸家に分蔵されています。伏見天皇は歴代屈指の能書で、小野道風や藤原行成ら偉大なる先人たちの筆蹟を愛蔵し、書を修練しました。『増鏡(ますかがみ)』に「御手もいとめてたく、昔の行成の大納言にもまさり給へる」と称賛され、その書風は変幻自在です。本品では、力強くリズミカルな筆致で和歌が染筆されています。

重要美術品

勅使河原順三・千代子氏寄贈

鎌倉時代 13から14世紀

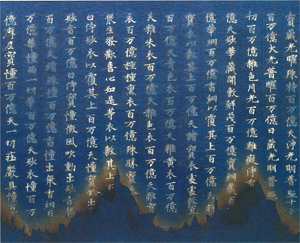

紺紙銀字華厳経 (二月堂焼経) 伝空海筆

(こんしぎんじけごんきょう(にがつどうやけぎょう) でんくうかいひつ)

奈良・東大寺の二月堂に伝来した『大方広仏華厳経』(六十巻本)の断簡で、紺紙に細い銀界罫線(かいけいせん)を引き、銀泥(ぎんでい)を用い整斉で謹厳な書風で書写されています。寛文7年(1667)2月13日の修二会(しゅにえ)(お水取り)の際に起きた火災によって焼失した二月堂の灰燼から持ち出されたため、料紙に焼損が生じ、このため「二月堂焼経」と呼ばれています。官営写経所の写経生によって書写されたとみられ、奈良時代に遡る紺紙銀字経の遺例です。

勅使河原順三・千代子氏寄贈

奈良時代 8世紀

古文書を読む義親

古文書を読む義親

(昭和10年(1935年)・キング撮影)

徳川林政史研究所蔵

2023年11月11日(土曜日)から12月15日(金曜日)

<終了しました>

企画展

「尾張藩と木曽山―徳川義親のまなざし―」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 徳川美術館の創設者であり19代当主の徳川義親が、尾張藩が管理・運営した木曽山の研究を志し、徳川林政史研究所を開設して今年で100周年を迎えます。

義親の木曽山研究の歩みや収集した数々の史料を紹介します。

展示の詳細案内

尾張藩は、徳川家康から寺社や城館の主要財を古くから産していた木曽山(現・長野県)を与えられ、江戸時代を通じてその自然を守りながら管理・運営を続けてきました。徳川黎明会の創立者である19代当主徳川義親は、尾張藩にとって重要な木曽山の歴史研究を志し、大正12年(1923)に美術館開館に先駆けて徳川林政史研究室(のちの徳川林政史研究所)を開設しました。その研究は現在も受け継がれ、今年で開設100年を迎えます。本展では江戸時代から近代にいたる尾張徳川家と木曽山との関わりに注目し、当主が手懸けた木曽山・尾張藩研究をたどるとともに、戦前の蓬左文庫(東京)と林政史研究所との意外な結びつきもひもときます。

額「蓬左文庫」 徳川義親(尾張家19代)筆

(がく「ほうさぶんこ」)

昭和10年(1935)、尾張家伝来の蔵書を保存・公開するための文庫を開設するにあたり、義親は名古屋を意味する「蓬左」の語を冠して、「蓬左文庫」と名付けました。左側には、「尾張家初代義直は好学で父・家康や歴代蒐集の図書典籍が多かったが、廃藩後は散逸したものも多い。今後の保存のため先祖の遺徳を継いで文庫を設立した」との旨が記されています。

かつて蓬左文庫があった建物は現在、公益財団法人徳川黎明会の本部として使用されており、この額は現在、その玄関ホールに掲げられています。

公益財団法人徳川黎明会蔵

昭和8年(1933)

写真「古文書を読む義親」(しゃしん「こもんじょをよむよしちか」)

徳川林政史研究所写真帳のうち 雑誌『キング』撮影

古文書を机に広げ、メモを取りながら調査する義親の様子を撮影した一枚です。大日本雄弁会講談社刊行の雑誌『キング』掲載用に撮影されました。写真の中の古文書に「一、人足五人」の文字が読み取れることから、この時、義親は江戸時代の帳簿から経済史的な側面を解き明かすための下調べをしていたのかもしれません。

徳川林政史研究所蔵

昭和10年(1935)

木曽川通絵図 巻四 片野温写(原本:神谷勘右衛門筆)

(きそがわとおりえず)

王瀧川(おうたきがわ)と荻曽川(おぎそがわ)の合流地点より下流の川を木曽川と呼びます。この絵図には、木曽山から伐り出した材木が名古屋に至るまでの木曽川流域の景観を描いています。巻四の巻末は、最終的に堀川と合流し太平洋へ流れ込む地点にある白鳥役所(名古屋市熱田区)が描かれ、ここは木曽川で運搬された材木の集散地でした。

徳川林政史研究所蔵

昭和16年(1941)

原本:江戸時代 享保12年(1727)

木曽名跡誌 山村良祺(山村家12代)筆

(きそめいせきし)

地名の考察や古歌・古跡、木曽地域に生息する動植物などがまとめられた地誌です。木曽山の樹木のうち、ヒノキ・サワラ・マキ・アスヒ・ネズコは尾張藩が伐採を禁止しており、これらを「木曽五木(きそごぼく)」と言います。この書物は尾張藩の木曽山を管理していた木曽代官の山村良祺(よしき)が弘化2年(1845)頃に著しました。

徳川林政史研究所蔵

江戸時代 弘化2年(1845)頃か

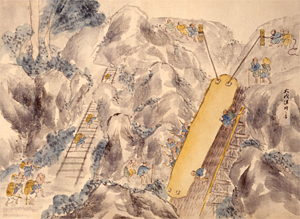

木曽山材木伐出之図

(きそやまざいもくきりだしのず)

江戸城西の丸再建にあたり、裏木曽の井出小路山(いでのこうじやま・岐阜県中津川市)から材木を伐り出し、錦織綱場(にしこおりつなば)(岐阜県八百津町)まで、木曽川に流して運搬する様子を描いています。江戸幕府へ伐り出しの報告のために製作された絵巻の写しで、伐り出し・製材・運搬などの様子が順を追って記されています。

個人蔵

大正14年(1925)

原本:江戸時代 天保9年(1838)

出小路本谷出水後木曽川渡入迄夜中働之図 御材木川狩之図 十鋪のうち

(いでのこうじもとだにしゅつすいごきそがわわたしいれまでよなかはたらくのず)

材木を川の上流から流すことを「川狩(かわがり)」といいます。江戸城西の丸再建にあたり、木曽山から伐り出した材木を川に流して運搬している様子が確認できます。松明を灯していることから、人びとが夜通し働いていたこともわかります。

この絵図には「川路氏印」が捺されています。これは川路聖謨(かわじとしあきら・1801から1868)のことで、西の丸再建に際して御用掛(ごようがかり)を命じられ、裏木曽に出張していため、川路家にもこうした伐り出しを描いた絵図が伝来しました。

徳川林政史研究所蔵

江戸時代 天保9年(1838)

左:重文 本多平八郎姿絵屛風

左:重文 本多平八郎姿絵屛風

右:重文 遊楽図屛風(相応寺屛風)

2023年9月24日(日曜日)から11月5日(日曜日)

<終了しました>

秋季特別展

「人間讃歌 ―江戸の風俗画―」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

徳川美術館本館展示室 - 戦国の乱世が終わり、泰平の世が到来した江戸時代、現世を謳歌する人々の姿を描いた風俗画が数多く登場しました。人を主題とした風俗画の名品を展示し、その普遍的かつ魅力あふれる世界を紹介します。

展示の詳細案内

戦国の乱世が終り、泰平の世が到来した江戸時代には、現世享楽の気風を反映し、京都や江戸といった都市を舞台として、芝居や遊里、祭礼などの活況を描き出した風俗画が数多く描かれました。江戸時代の風俗は、平和を謳歌し、ときには厭世観を漂わせながらも、現実を生きる人々に視線を注いだ絵画であり、今なお普遍的な魅力にあふれています。

本展では、江戸時代に花開いた多様な風俗画の名品の数々を展示し、その魅力ある世界を紹介します。

洛中洛外図屛風(舟木本) 岩佐又兵衛筆 六曲一双

(らくちゅうらくがいずびょうぶ(ふなきぼん))

両隻を連続した横長の大画面として、東山一帯と洛中の景観を南西から捉えた視点で描く。400年前の京都を生きる人々の姿をまるで覗き見るように描き、風俗画の主眼を人間の営みへと近づけた革新的作品と評価される。右隻の方広寺には大坂の陣の契機の一つとされる鐘銘事件の梵鐘が描き込まれ、慶長19年(1614)から翌元和元年の景観と特定される。右端に方広寺大仏殿、左端に二条城という豊臣家と徳川家を象徴する建物を対峙させ、当時の政治的緊張を表現しているかのようである。作者の岩佐又兵衛は、江戸時代初期に個性的な画風と巧みな画技を用いて活躍し、現在は「奇想の画家」としても注目されている。

東京国立博物館蔵

江戸時代 17世紀

国宝

展示:2023年10月17日(火曜日)から11月5日(日曜日)

画像提供:TNM Image Archives

歌舞伎図巻 二巻

(かぶきずかん)

出雲のお国が創始した歌舞伎踊りは人気を博し、たちまち数多くの追随者を生んだ。本巻の主人公采女(うねめ)もその一人。「ふじのおどり」など五種の踊歌と踊りの図、最後に采女が男装して踊る「茶屋遊び」の場面で構成される。囃子は三味線がない初期女歌舞伎の様相を示す。歌舞伎踊りだけでなく、小屋内外の描写にも優れ、服飾描写に卓越したこだわりをみせる。

肩衣(かたぎぬ)や小袖の形式など風俗描写の年代は、慶長年間(1596から1615)末期に求めることができる。修理の際、旧見返しの裏面に葵紋があったことから徳川一門の特注品とみられる。

徳川美術館蔵

江戸時代 17世紀

重要文化財

(会期中巻き替え)

豊国祭礼図屛風 岩佐又兵衛筆 六曲一双

(ほうこくさいれいずびょうぶ)

豊臣秀吉の七回忌にあたる、慶長9年(1604)8月、京都で盛大に催された豊国大明神(とよくにだいみょうじん)臨時祭礼の風景を描く。右隻の神官による騎馬行列、左隻の町衆による大風流(だいふりゅう)踊りの描写がとりわけ圧巻であり、熱狂する群衆による爆発的なエネルギーが眼前に迫り出してくるようである。画面全体に岩佐又兵衛風の様式がみられるとともに、濃密な色彩や細密表現を駆使して仕上げており、又兵衛が相当数の弟子を統率して製作を主導し、破綻のない全体構想を実現したと考えられる。祭礼の光景を事細かに記録している点、風俗表現が「洛中洛外図屛風(舟木本)」(東京国立博物館蔵)と近似する点から、京都において祭礼から近い時期に製作されたことが推測される。又兵衛による大画面画の傑作として、舟木本と双璧をなす作品である。

蜂須賀家伝来

徳川美術館蔵

江戸時代 17世紀

重要文化財

遊楽図屛風(相応寺屛風) 八曲一双

(ゆうらくずびょうぶ(そうおうじびょうぶ))

尾張徳川家の菩提寺・相応寺に伝来したことから、「相応寺屛風」の通称で知られる。八曲一双の大画面を松や金雲で区切り、さまざまな遊楽を描き出す。右隻は花見の宴や市中の賑わい、能の興行など野外の遊楽、対して左隻は池苑と湯殿を備えた豪壮な邸宅の内外に、舟遊びや風流(ふりゅう)踊り・酒宴・かるた遊びなどの遊楽を描く。人々がありとあらゆる遊楽に打ち興じ、泰平の世を満喫するさまが繰り広げられ、享楽的雰囲気が濃厚に漂う。

きわめて精緻な人物描写もさることながら、様々な遊楽を破綻なくまとめた構成力、見る者を引き込む細密描写は傑出しており、邸内遊楽図の中でも最も初発的な作品と位置づけられている。

徳川美術館蔵

江戸時代 17世紀

重要文化財

風俗図(彦根屛風) 六曲一隻

(ふうぞくず(ひこねびょうぶ))

彦根井伊家に伝来したため、「彦根屛風」と愛称される本屛風は、近世初期風俗画の中でも屈指の名品として名高い。金箔地の無背景に享楽に身をゆだねる男女15人を巧妙に配置して描く。室内での遊びは、文人の嗜みである琴棋書画を三味線(琴)・双六(棋)・文(書)・屛風絵(画)と当世風に置き換えて構成されている。女性たちは京都・六条三筋町に実在した遊女とみられている。

小袖模様や調度品など描写は精緻を極め、本格的な筆法で描かれた屛風絵に卓越した力量がうかがえ、狩野派の作者が有力視されている。

滋賀・彦根城博物館蔵

江戸時代 17世紀

国宝

展示:2023年10月24日(火曜日)から11月5日(日曜日)

画像提供:彦根城博物館/DNPartcom

湯女図

(ゆなず)

「湯女図」の名は、左から二人目の小袖に篆書体(てんしょたい)の「沐(もく)」の字があることに由来する。「沐」は洗う、髪を洗うという意味の字で、風呂屋で客の世話や接待をした湯女に通じる。しかし、彼女たちには湯女という苦界に身を堕した悲嘆や後ろめたさはなく、斬新な小袖をまとった張りのある姿形には、時代の最先端を闊歩するという姿勢すらうかがえる。三人が大きく後ろを振向くことから、その視線の先に彼女たちに言い寄る男性たち、もしくは反目する吉原の遊女たちなど別の集団が描かれていたとみられている。中央の女性の姿形は、脱俗的イメージを伴う中国の僧・寒山に重なるとの指摘があり、当世風の風俗描写にとどまらない表現の奥深さが本図の魅力である。

静岡・MOA美術館蔵

江戸時代 17世紀

重要文化財

展示:2023年9月24日(日曜日)から10月15日(日曜日)

竹栗鼠梅模様振袖 紺黄染分綸子地

(たけりすうめもようふりそで こんきそめわけりんずじ)

斜めに大きく黄と紺で染め分けた振袖。紺地には梅花と梅樹を絞り染めで白く染め残し、さらに雪が降るかのように粒を散らす。黄地には竹の葉を大きくあらわし、白く染め残した部分に葡萄に栗鼠や竹の葉脈を墨で描く。小袖全体をのびやかな曲線で大きく染め分け、右腰部分を余白とした本品の大胆な意匠は、「寛文小袖」を思わせるが、左袖の曲線による染め分けや墨の描絵などから、寛文小袖へと至る直前の過渡期の作に位置づけられている。

文化庁蔵

江戸時代 17世紀

重要文化財

展示:2023年10月17日(火曜日)から11月5日(日曜日)

納涼図屛風 久隅守景筆 二曲一隻

(のうりょうずびょうぶ)

満月が辺りを照らしだす夏の夕べ、夕顔の棚の下で、のんびりと夕涼みをする親子三人。父親の手足を太目の濃墨、母親の上半身をしなやかな細い線で描き、月の白さは周囲を薄くぼかしてあらわす。筆墨を巧みに使い分けつつも、薄墨を基調として一つのまとまりをみせており、画家・久隅守景(くすみもりかげ・生歿年未詳)の並々ならぬ力量がうかがわれる。

農村の何気ない生活の一光景ながら、人間に対するやさしいまなざしにあふれており、泰平の世を端的に象徴した江戸時代を代表する名画である。

東京国立博物館蔵

江戸時代 17世紀

国宝

展示:2023年9月24日(日曜日)から10月15日(日曜日)

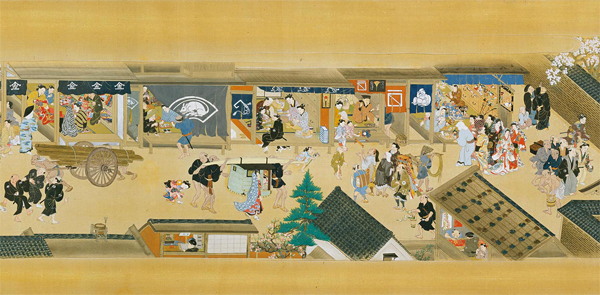

都鄙図巻 住吉具慶筆

(とひずかん)

正月の公家屋敷に始まり、軒を連ねる店屋、庭園や矢場を備えた武家、職人たちの町並み、野山での紅葉狩り、雁や鴨が飛び交う水辺に刈田と、めぐりゆく季節の中で人々の営みがこまやかに描き出されている。都市から農村にいたるまで、そこに生きる人々の豊かな暮らしぶりを、順を追って眺められるように配慮されている。

落款から、幕府の御用絵師・住吉具慶(ぐけい)(1631から1705)の晩年作とわかる。五代将軍徳川綱吉によって奈良の尼門跡寺院である興福院(こんぶいん)に寄進された。描かれた都市と農村の繁栄は善政あっての賜物であり、綱吉を為政者として讃えるような思惑が読み取れる。

奈良・興福院蔵

江戸時代 17から18世紀

奈良市指定文化財

左:花色日の丸威胴丸具足 徳川家康着用

左:花色日の丸威胴丸具足 徳川家康着用

(駿府御分物)

右:重文 紫地葵紋付葵の葉文辻ケ花染羽織

徳川家康着用(駿府御分物)

2023年7月23日(日曜日)から9月18日(月曜日・祝日)

<終了しました>

夏季特別展

「徳川家康 ―天下人への歩み―」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

徳川美術館本館展示室 - 徳川家康の波乱の生涯を歴史史料などから辿るとともに、駿府御分物(家康の遺産)を中心に、軍事・政治・学問・芸能など、様々な側面に焦点を当て、家康像を紐解きます。

展示の詳細案内

慶長8年(1603)、征夷大将軍となった徳川家康は幕府を成立させ、約250年も続く太平の世の基礎を築きあげました。家康の生涯の大半は、室町時代から続く戦国の世にあり、時に命が危険にさらされながらも、困難を乗り越え、戦乱に終止符を打ちました。

蓬左文庫展示室では、史料を中心に家康がとった選択に注目しながら、その波乱の生涯を辿ります。本館展示室では、家康歿後に尾張徳川家へ贈られた駿府御分物(家康の遺産)を中心に、家康の人となりから軍事力・政治と学問・茶や香道といった芸能などに焦点を当て、家康像を紐解いていきます。

長篠合戦図屏風 六曲一隻

(ながしのかっせんずびょうぶ)

天正3年(1575)5月21日に、設楽原(愛知県新城市)で行われた織田信長・徳川家康連合軍と、武田勝頼の戦いを描いた「長篠合戦図屏風」です。右端に武田軍が包囲した長篠城、中央の連吾川を挟んで右側に武田軍、左側に織田・徳川連合軍が配置され、馬防柵の前後に織田・家康連合軍の鉄炮衆が描かれています。

江戸時代 19世紀

展示:2023年7月23日(日曜日)から8月20日(日曜日)

刀 無銘 一文字 名物 南泉一文字

(かたな むめい いちもんじ めいぶつ なんせんいちもんじ)

豊臣秀頼が慶長16年(1611)3月28日、京都・二条城で徳川家康と会見した折に、家康に贈った刀です。二条城会見は、秀頼が家康の下へ出向いた形式のため、豊臣家と徳川家の力関係が逆転した出来事として特筆されます。この刀はその歴史的瞬間に立ち会った名刀といえます。「南泉」の名は、室町将軍家が所持していた時、猫が真二つに斬られたことから、中国の南泉普願(なんせんふがん)が弟子に悟りを開かせるために猫を斬った「南泉斬猫」の公案をもとに名付けられたといいます。

足利将軍家・豊臣秀吉・豊臣秀頼・徳川家康所持

鎌倉時代 13世紀

重要文化財

薄水色麻地蟹文浴衣 駿府御分物

(うすみずいろあさじかにもんゆかた)

大柄の蟹文を全面に散らした意匠の浴衣です。苧麻(ちょま)を用いた高級品で、一般的には生地を織り上げた後、一年間寝かせてから染められます。文様を防染糊(ぼうせんのり)で伏せた後、藍で染めることで、文様を白く残しています。当初はもっと藍の色が濃く鮮明であったと思われます。家康着用の浴衣は、33点が一括して現存し、そのうち文様もしくは葵紋がある浴衣は8領遺されています。

徳川家康所用

江戸時代 17世紀

展示:2023年7月23日(日曜日)から8月20日(日曜日)

花色日の丸威胴丸具足 駿府御分物

(はないろひのまるおどしどうまるぐそく)

鉄片を黒漆で塗り固めた小札(こざね)を花色の糸で威しながら、胴の中央と左右の大袖に、紅糸で大きく日の丸を威し、金具廻に鮮やかな蒔絵を施した華やかな家康着用の具足です。この具足はかつて名古屋城小天守内に収められていましたが、家康が朝廷から拝領を固辞したと伝わる桐紋が蒔絵で表されていることから、江戸時代中期以降は秀吉着用の具足と誤認されていました。

徳川家康所用

桃山時代から江戸時代

16世紀から17世紀

続日本紀 四十巻の内 巻一・十六 駿河御譲本

(しょくにほんぎ するがおゆずりぼん)

『続日本紀』は、『日本書紀』に続いて延暦16年(797)にできた公式の歴史書です。奈良時代を中心とするおよそ100年間(7世紀末から8世紀末)が記録される。慶長写本の中にも『続日本紀』があり、家康が特に関心を持っていた歴史書です。この写本は、北条実時(さねとき・1224から76)が築いた金沢文庫の旧蔵書で、慶長17年(1612)に伊豆山神社の別当寺般若院の僧から家康に献上されました。この時すでに巻一から十が欠けており、不足分を五山の僧に書写させており、巻十一から四十が現存最古の写本です。

金沢文庫伝来

徳川家康・徳川義直(尾張家初代)所用

名古屋市蓬左文庫蔵

鎌倉時代 13世紀

重要文化財

曜変天目(油滴天目) 大名物

(ようへんてんもく(ゆてきてんもく))

堺の茶人・油屋常言(じょうげん)・常祐(じょうゆう)父子が所有したのち、家康から尾張徳川家初代義直(よしなお)に駿府御分物として伝えられました。鉄釉(てつゆう)の中の金属成分が焼成中に釉表面に斑文として浮かびあがる効果を「油滴」と呼んでいます。その中でもさらに斑文が虹色に輝く場合は「曜変」と呼びます。この茶碗はやや白くみえる斑文が浮かんでおり、完全な「曜変」とは言えませんが、尾張徳川家では「曜変」と呼び習わしてきました。

樋口屋紹札・油屋常言・油屋常祐

徳川家康・徳川義直(尾張家初代)所用

中国・金時代 12世紀から13世紀

藤原定家小倉色紙 「こひすてふ」 大名物 駿府御分物

(ふじわらさだいえおぐらしきし)

「小倉色紙」は、藤原定家が京都嵯峨野の小倉山の山荘で、古今の歌人百人を選び、歌一首ずつを書き記したと伝わる色紙です。定家の書は桃山から江戸時代に最上の贈答品の一つとして珍重されました。また、その書風は定家様(ていかよう)と呼ばれて愛好され、家康も同様に定家の書を尊びました。

徳川家康・徳川義直(尾張家初代)所用

展示:2023年7月23日(日曜日)から

8月20日(日曜日)

花鳥七宝繋文密陀絵沈金足付盆 駿府御分物

(かちょうしっぽうつなぎもんみつだえちんきんあしつきぼん)

慶長14年3月に、薩摩の島津義久(よしひさ)が家康の了承のもと、琉球に侵攻、4月に首里城を落とし、翌年に尚寧王(しょうねいおう)を駿府で家康に謁見させています。琉球は島津家に与えられ、将軍や琉球王の代替わりの際に、江戸へ使節を派遣しました。御供飯とは半球形の高い蓋を伴い、高い脚のついた盆で、大椀と、小椀10個を格納した神饌用の食器です。濃い朱漆地に花樹・鳥・蜂・蝶などが沈金(ちんきん)や密陀絵(みつだえ)、色漆、岩絵具で描かれています。

徳川家康・徳川義直(尾張家初代)所用

琉球時代 16世紀から17世紀

重要文化財

徳川家康画像(三方ヶ原戦役画像)

(とくがわいえやすがぞう(みかたがはらせんえきがぞう))

元亀3年(1572)に武田信玄に三方ヶ原で敗れた家康が、その敗戦を肝に銘ずるため、敗走時の姿を描かせたと伝えられていますが、この伝承には史料的な根拠がありません。ただし、尾張徳川家の蔵帳には「東照宮尊影」とあり、江戸時代から家康像として認識されていたことは確かです。目を見開いて歯を見せる忿怒(ふんぬ)の表情や武装姿から、家康を武神として祀る礼拝像であったと考えられます。

聖聡院従姫(9代宗睦嫡子治行正室)所用

江戸時代 17世紀

展示:2023年7月23日(日曜日)から

8月31日(木曜日)

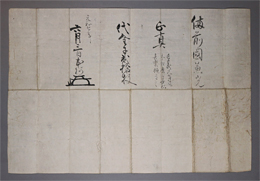

本阿弥光室折紙 元和七年六月三日

本阿弥光室折紙 元和七年六月三日

刀 無銘 兼光 附属

2023年6月3日(土曜日)から7月17日(月曜日・祝日)

<終了しました>

企画展

「極める!江戸の鑑定」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 江戸時代には、刀剣や書蹟・絵画など、それぞれの分野で美術品の真贋や価値を評価する「鑑定」が行われていました。作品と折紙・極札・箱書といった鑑定の証から、鑑定の様相にも迫ります。

展示の詳細案内

美術品の真贋や価値を評価する「鑑定」には、画題や製作地・製作者などを見極める専門的な知識が必要とされます。江戸時代には、刀剣の本阿弥(ほんあみ)家をはじめ、刀装具の後藤家、書蹟の古筆(こひつ)家、絵師の狩野家・住吉家、茶道の各家元たちによって、それぞれの分野の鑑定が行われていました。

本展では、鑑定の対象となった作品と、鑑定結果を示す折紙(おりがみ)・極札(きわめふだ)・箱書(はこがき)などから、科学分析用の機材や記録用の鮮明な写真すらなかった時代に行われた鑑定の様相に迫ります。

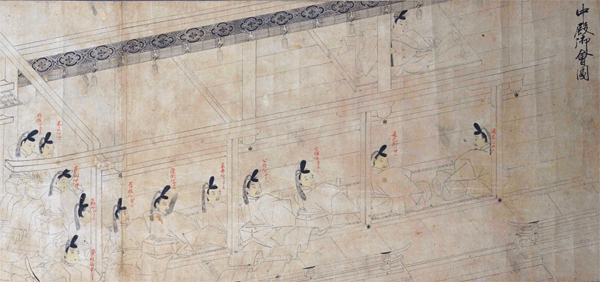

中殿御会図 伝藤原為氏筆(ちゅうでんぎょかいず)

(附 二代畠山牛庵極札・正筆書住吉廣定折紙 文政十三庚寅年六月)

建保6年(1218)8月13日の夜、清凉殿(せいりょうでん)において、順徳(じゅんとく)天皇が開催した和歌と管絃の会を、藤原信実(のぶざね・1176から1265)が記録した絵を原本とする模本です。江戸時代初期の古筆鑑定家・畠山牛庵(はたけやまぎゅうあん)による極札(きわめふだ)や古筆家による略式の鑑定書である「正筆書(しょうひつがき)」、住吉廣定(ひろさだ・1793から1863)による折紙など、6点の鑑定書が附属し、模本ながら本巻がいかに珍重されていたかがうかがえます。

室町時代 16世紀

江戸時代 17世紀

江戸 文政13年(1830)

徳川美術館蔵

展示期間:2023年6月29日から7月17日

烏丸光廣添状 寛永四年仲秋(藤原定家自筆書状「山門状」附属)

(からすまるみつひろそえじょう かんえいよねんちゅうしゅう ふじわらていかじひつしょじょう さんもんじょう ふぞく)

「山門状(さんもんじょう)」と呼ばれる藤原定家自筆の書状(重要文化財・徳川美術館蔵)に添えられた書状の一通です。江戸時代初期を代表する文化人で、詠歌・書・茶の湯・古筆の鑑定などさまざまな分野で活躍した烏丸光廣(からすまるみつひろ・1579から1638)による書状です。「この書は定家の真筆で、証書など必要としないほど明らかである。あえてそれを証明するのは花を見て花と称し、月を見て月と称すようなものだ」と記しています。華麗な文言には、光廣の高い教養が発揮されています。

江戸時代 寛永4年(1627)

徳川美術館蔵

刀 無銘 郷義弘 名物 五月雨郷

(かたな むめい ごうよしひろ めいぶつ さみだれごう)

刃文が五月雨の頃の霧を思わせるため、または五月雨の頃に作者が極められたため、「五月雨郷」と名付けられたとされる名刀です。刃文は一見静かに見えますが、細かな変化が多く表れています。

作者の郷(江)義弘は越中(えっちゅう)国(富山県)松倉郷(まつくらごう)に居住したとされる鎌倉時代後期の刀工で、正宗の弟子と伝わり、江戸時代には正宗・吉光とともに天下三作と称され珍重されました。

黒田長政・徳川秀忠(2代将軍)ほか所持

鎌倉時代 14世紀

徳川美術館蔵

茶入之次第 伝小堀遠州筆

(ちゃいれのしだい でんこぼりえんしゅうひつ)

大名茶人・小堀遠州(えんしゅう・1579から1647)が、47種類の茶入についてその名前と特徴を記した巻物の写本です。当時、形状も基準となっていたはずですが図はなく、分類ごとに土と釉薬の様子、底の形状が記されています。現代では、陶磁器を生産していた窯跡からの出土品を基準とする分析が主となっていますが、そうした情報がない時代には細かな観察から茶入を分析・分類していた様子がうかがえます。

江戸時代 17世紀

徳川美術館蔵

千宗旦竹茶杓 銘 二人静

(せんそうたんたけちゃしゃく めい ふたりしずか)

千家三世の元伯宗旦(げんぱくそうたん・1578から1658)による二本一対の茶杓で、能の曲目「二人静」にちなんで銘がつけられています。

本品は、裏千家四代仙叟宗室(せんそうそうしつ・1622から1697)が内箱の蓋裏と身底に、同八代又玄斎一燈(ゆうげんさいいっとう)宗室が中箱の蓋裏に、同十一代玄々斎(げんげんさい)精中(せいちゅう)宗室が中箱蓋表と外箱蓋裏に書付をしています。茶の湯道具の名品では、このように何重もの箱と箱書が添えられ、鑑定の保証度が補強されていくことがよくあります。

仙叟宗室(裏千家4代)・又玄斎一燈宗室(同8代)・玄々斎精中宗室(同11代)箱書

江戸時代 17世紀

徳川美術館蔵

黒樂茶碗 銘 横槌 伝樂二代目長次郎作

(くろらくちゃわん めい よこづち)

箱蓋裏に表千家七代如心斎(じょしんさい)天然宗左(てんねんそうさ・1706から51)が「二代目 黒茶碗 銘 ヨコ槌(花押)」と書付けています。樂焼を専らとした樂家の二代を常慶(じょうけい)とする説もありますが、ここでは二代目長次郎(ちょうじろう)という人物を指していると考えられます。二代目長次郎は、初代長次郎(生年未詳から一五八九)の次世代の人物で、史料から想定されている程度で、あまり良くわかっていません。

常慶の作風と異なる本碗の場合は、長次郎という伝称があるものの、長次郎の典型と区別するために、如心斎が「二代目」と書付けていた可能性もあります。

桃山-江戸時代 16-17世紀

徳川美術館蔵

左:紅・白段金霞扇に枝垂桜文唐織

左:紅・白段金霞扇に枝垂桜文唐織

右:能面 小面 伝是閑吉満作

2023年4月15日(土曜日)から5月28日(日曜日)

<終了しました>

企画展

「能の世界-神・男・女・狂・鬼(しん・なん・にょ・きょう・き)-」

- ■会場

- 蓬左文庫展示室

- 日本の伝統芸能である能は600年の歴史を刻んだ舞台芸術です。能の演目の5つの分類である≪神・男・女・狂・鬼(しん・なん・にょ・きょう・き)≫をテーマに能面・能装束を紹介します。

展示の詳細案内

全部で200曲以上あるといわれる能の演目を分類分けした言葉に、神・男・女・狂・鬼(しん・なん・にょ・きょう・き)があります。

今回の展覧会では、この5つの分類から、それぞれ代表的な曲目の取り合わせを、能面・能装束や小道具などで紹介します。

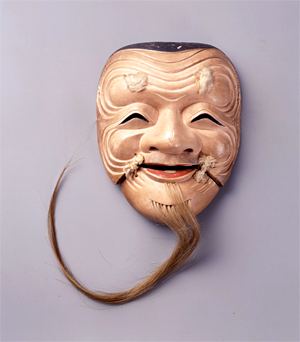

能面 白式尉 伝元休満総作

(のうめん はくしきじょう)

白式尉は、「翁(おきな)」のシテが直面(ひためん・素顔)に翁烏帽子を被った翁狩衣(おきなかりぎぬ)姿で登場し、舞台上で舞う時だけ着ける面(おもて)です。舞台上で面を着け、面を外す演出は他に例がありません。本品は、切り離された下顎を飾紐で結んだ切顎、ボウボウ眉とよばれる飾眉、への字の下に刳りぬかれた目などが特徴です。

江戸時代

18世紀

格子と萌黄地稲妻に源氏車文段替厚板

(こうしともえぎじいなずまにげんじぐるまもんだんがわりあついた)

厚板は文字通り厚地の織物で仕立てられた小袖で、色や模様によって、白・無地・紅無(いろなし)・紅入(いろいり)・段・紅白段・大格子・中格子・小格子などに区別されます。主として少年から老人までの男性の着附のほか、荒神や鬼畜の役、また年配の女性の表着にも用いるなど、用途はもっとも広い装束です。本品は紅と萌黄の段替わりに白の二重格子と稲妻形に源氏車を散らした文様で構成された、力強い男性的な装束です。

江戸時代

17世紀

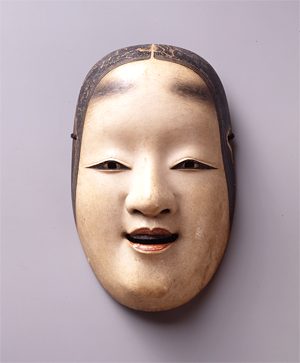

能面 小面 伝是閑吉満作

(のうめん こおもて)

小面は、もっとも年若い女性を代表する面です。小さい面という意味ではなく「小」は可憐さや雅やかさなどを意味します。白粉を塗り、紅を差し、お歯黒をつけています。眉は地の眉毛を払った後に、額の上部に眉を描いています。この面の作者は不詳ですが、江戸時代の観世家の鑑定では、作者は大野出目家の初代是閑吉満(1527から1616)とされています。是閑吉満は文禄4年(1595)に豊臣秀吉から「天下一」の称号を与えらています。

桃山時代から江戸時代

16世紀から17世紀

紅・白段金霞枝垂桜に扇文唐織

(べに・しろだんきんかすみしだれざくらにおうぎもんからおり)

唐織は、能装束を代表するもっとも絢爛豪華な装束で、主として女役の表着として使用されます。一見すると刺繡のように見えますが、多色使いの織物です。若い女役には紅色の入った紅入(いろいり)を、中年以上の役柄には、紅色を加えない紅無(いろなし)を用います。本品は紅と白を段替わりで、十色にもおよぶ桜花と蕾は、半開きの扇の上にかかるように、また下に重なるようにして表され、桜の季節の華やかな躍動感を写し取ったような作品です。

江戸時代

19世紀

能面 般若 焼印「天下一是閑」朱漆花押 是閑吉満

(のうめん はんにゃ)

「般若」の名は、この面を創作した室町時代中期の能面師・般若坊(はんにゃぼう)の名に由来します。「葵上」の六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)の生霊、「道成寺」の蛇体や「紅葉狩」の鬼女に用います。女性の嫉妬の悲しみと怒りの極限を表現した、すぐれた造形です。桃山時代を代表する能面師・是閑吉満(ぜかんよしみつ)の作とされています。

桃山時代から江戸時代

16世紀から17世紀

能面 獅子口 朱漆花押 伝吉成赤鶴一透斎作

(のうめん ししぐち)

文殊菩薩に仕える霊獣(れいじゅう)の獅子が、牡丹に戯れ遊び舞を舞う「石橋(しゃっきょう)」専用の面です。鋭い目には金環(きんかん)が嵌入(かんにゅう)され、カッと大きく開かれた口には上下一対の牙がのぞきます。口中の真紅に対し、顔全面は金泥(きんでい)で彩色されています。特殊演出で獅子を二頭以上出す場合には、主役が白頭(しろがしら)、脇役が赤頭(あかがしら)を着けます。面裏には、喜多家の先祖の花押と目される朱漆花押があります。

桃山時代

16世紀

本文終了